中投網2024-06-12 08:21 來源:中投網

中投顧問重磅推出"產業大腦"系列產品,高效賦能產業投資及產業發展各種工作場景,歡迎試用體驗! | ||||

|---|---|---|---|---|

| 產品 | 核心功能定位 | 登陸使用 | 試用申請 | |

| 產業投資大腦 | 新興產業投資機會的高效挖掘工具 | 登陸 > | 申請 > | |

| 產業招商大腦 | 大數據精準招商專業平臺 | 登陸 > | 申請 > | |

| 產業研究大腦 | 產業研究工作的一站式解決方案 | 登陸 > | 申請 > | |

聯系電話: 400 008 0586; 0755-82571568

微信掃碼:

報告簡介

碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量,然后通過植樹造林、節能減排等形式,抵消自身產生的二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”。氣候變化是人類面臨的全球性問題,隨著各國二氧化碳排放,溫室氣體猛增,對生命系統形成威脅。在這一背景下,世界各國以全球協約的方式減排溫室氣體,我國由此提出碳達峰和碳中和目標。

2023年,全國碳市場碳排放配額(CEA)交易呈現持續活躍的態勢,其間交易價格屢屢創下新高。從具體的交易數據來看,2023年CEA年度成交量2.12億噸,年度成交額144.44億元,日均成交量87.58萬噸。其中,掛牌協議交易成交量3499.66萬噸,成交額25.69億元;大宗協議交易成交量1.77億噸,成交額118.75億元。2023年CEA成交均價68.15元/噸,較2022年上漲23.24%。2023年最后一個交易日(12月29日)收盤價79.42元/噸,較2022年最后一個交易日(12月30日)上漲了44.40%。截至2023年12月31日,CEA累計成交量4.42億噸,累計成交額249.19億元。

圖表:2021-2023全國碳市場年度成交情況

數據來源:上海環境能源交易所、中投產業研究院整理

政策層面,2024年1月11日,新華社發布《中共中央 國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》,到2027年,綠色低碳發展深入推進,主要污染物排放總量持續減少,生態環境質量持續提升,國土空間開發保護格局得到優化,生態系統服務功能不斷增強,城鄉人居環境明顯改善,國家生態安全有效保障,生態環境治理體系更加健全,形成一批實踐樣板,美麗中國建設成效顯著。2024年2月21日,工信部印發《工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南》的通知。通知指出,加強相關標準化技術組織建設,強化產業鏈上中下游標準之間的有效銜接,國家標準、行業標準和團體標準之間的協調配套。引導行業內的龍頭企業、科研院所、社會團體、檢測認證機構、行業低碳標準化技術組織、地方工業和信息化主管部門等積極參與標準化工作,鼓勵企業制定嚴于國家標準和行業標準的企業標準,推動企業加快實現低碳轉型。

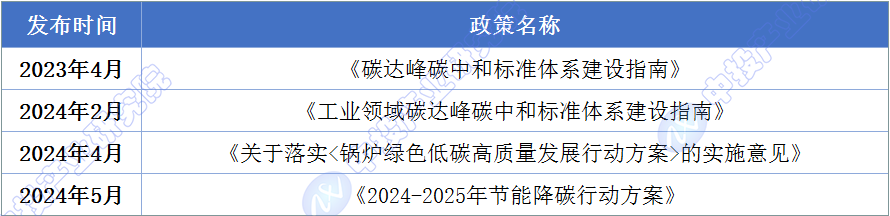

圖表:2023-2024年我國碳中和相關政策(部分)

資料來源:中投產業研究院整理

2023年12月27日,由中國國際經濟交流中心與國家電力投資集團有限公司共同發布的《中國碳達峰碳中和進展報告(2023)》指出,2024年“雙碳”工作將持續穩定推進,新型能源體系建設頂層設計將加快出臺,體系規劃建設重點、建設路徑、重點領域等將進一步明確。節能降碳基數及產業將加快發展。

中投產業研究院發布的《2024-2028年中國碳中和戰略深度調研及投資前景預測報告》共十八章。首先介紹了碳中和的相關概念,接著分析了國內外碳中和發展環境及發展情況,然后對中國碳中和對環保、化工、能源電力、建材、汽車、電解鋁、鋼鐵、交通運輸及金融業的影響做了深度解析,并對中國碳交易市場發展進行了詳實的分析。隨后,報告對國內外企業碳中和戰略布局進行了分析。最后對其投資機會和未來發展前景進行了科學的預測。

報告目錄

第一章 碳中和及碳達峰基本概述

1.1 碳中和概念界定

1.1.1 氣候目標相關概念

1.1.2 碳中和科學含義

1.1.3 碳中和實現意義

1.1.4 碳中和根本要求

1.1.5 碳中和推進路徑

1.2 碳中和愿景

1.2.1 碳中和愿景基本概述

1.2.2 碳中和愿景根本影響

1.2.3 碳中和愿景機遇挑戰

1.3 碳達峰概念界定

1.3.1 碳達峰基本含義

1.3.2 碳達峰政策內涵

1.3.3 碳達峰內在邏輯

1.3.4 碳達峰戰略意義

第二章 2022-2024年全球碳中和戰略分析

2.1 全球碳中和戰略的提出與發展

2.1.1 全球碳排放總量規模

2.1.2 全球碳排放行業分布

2.1.3 全球碳排放區域分布

2.1.4 全球碳中和發展歷程

2.1.5 全球碳中和發展現狀

2.1.6 各國碳中和戰略布局

2.1.7 全球凈零排放路線圖

2.1.8 全球碳中和技術部署

2.1.9 全球碳中和推進路徑

2.1.10 全球碳中和存在的問題

2.1.11 全球碳中和發展經驗

2.2 全球碳中和建設方略分析

2.2.1 國家層面

2.2.2 城市層面

2.2.3 行業層面

2.2.4 企業層面

2.2.5 個人層面

2.3 全球碳中和戰略企業實踐進展

2.3.1 科技企業

2.3.2 石油公司

2.3.3 金融機構

2.3.4 對我國的啟示

2.4 美國碳中和戰略布局

2.4.1 節能減排規劃

2.4.2 碳中和戰略背景

2.4.3 碳中和戰略部署

2.4.4 碳減排區域布局

2.4.5 碳中和企業布局

2.4.6 中美綠色低碳合作

2.4.7 碳中和戰略挑戰

2.4.8 碳中和政策動態

2.4.9 碳中和戰略規劃

2.5 歐洲碳中和戰略布局

2.5.1 碳中和布局歷程

2.5.2 碳中和相關政策

2.5.3 碳中和基本布局

2.5.4 碳減排主要措施

2.5.5 碳中和技術發展

2.5.6 碳排放交易體系

2.5.7 碳中和戰略挑戰

2.5.8 碳中和戰略目標

2.6 亞洲碳中和戰略布局

2.6.1 日本

2.6.2 韓國

2.6.3 泰國

2.6.4 新加坡

2.7 其他地區

2.7.1 巴西

2.7.2 加拿大

2.7.3 新西蘭

2.7.4 澳大利亞

第三章 2022-2024年中國碳中和發展環境

3.1 經濟環境

3.1.1 宏觀經濟概況

3.1.2 工業運行情況

3.1.3 轉型升級態勢

3.1.4 宏觀經濟展望

3.2 社會環境

3.2.1 人口規模與構成

3.2.2 城鎮化發展水平

3.2.3 居民收入水平

3.2.4 居民消費水平

3.3 能源環境

3.3.1 能源生產規模

3.3.2 能源消費規模

3.3.3 能源消費結構

3.3.4 能源消費彈性

3.3.5 能耗強度分析

3.3.6 能源總體投資

3.3.7 能源新興技術

3.4 技術環境

3.4.1 “雙碳”目標下技術創新的必要性

3.4.2 推動傳統能源清潔化利用技術創新

3.4.3 新能源高效開發和普及利用技術創新

3.4.4 碳中和愿景下能源轉型技術創新建議

第四章 2022-2024年中國碳中和政策環境

4.1 碳中和政策體系

4.1.1 政策歷程

4.1.2 政策匯總

4.1.3 政策體系

4.1.4 行業標準

4.2 碳中和政策成果

4.2.1 中央層面

4.2.2 部委層面

4.2.3 地方層面

4.2.4 細分領域

4.3 重點碳中和政策解讀

4.3.1 做好碳達峰碳中和工作意見

4.3.2 2030年碳達峰行動方案發布

4.3.3 減污降碳協同增效實施方案

4.3.4 農業農村減排固碳實施方案

4.3.5 城鄉建設領域碳達峰實施方案

4.3.6 中央企業碳中和發展指導意見

4.3.7 碳達峰碳中和標準體系建設指南

4.3.8 碳中和高等教育人才培養體系建設

4.3.9 財政支持做好碳達峰碳中和工作意見

4.3.10 能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃

4.3.11 嚴格能效約束推動重點領域節能降碳意見

4.4 碳中和政策建議分析

4.4.1 碳中和戰略政策總體建議

4.4.2 綠色低碳技術創新政策建議

第五章 2022-2024年中國碳中和戰略分析

5.1 2022-2024年中國碳排放綜況簡述

5.1.1 碳排放總量規模

5.1.2 碳排放下降斜率

5.1.3 碳排放結構分布

5.1.4 區域碳排放規模

5.2 2022-2024年中國碳中和戰略發展狀況

5.2.1 碳中和基礎優勢

5.2.2 碳中和發展歷程

5.2.3 碳中和實踐進展

5.2.4 碳中和發展熱點

5.2.5 碳計量中心籌建

5.2.6 碳中和發展挑戰

5.2.7 碳中和政策建議

5.3 2022-2024年中國碳中和戰略實現基本路徑

5.3.1 森林碳匯

5.3.2 負碳科技

5.3.3 合同能源管理服務

5.3.4 電力裝機清潔化

5.3.5 終端能源電氣化氫能化

5.3.6 工業過程脫碳與工藝變革

5.4 2022-2024年各省碳中和戰略實踐進展

5.4.1 區域雙碳行動計劃

5.4.2 區域產業結構調整

5.4.3 區域低碳化轉型進展

5.4.4 綠色產業拉動經濟增長

5.5 2022-2024年中國碳捕集、利用與封存發展分析

5.5.1 CCUS政策環境

5.5.2 CCUS發展歷程

5.5.3 CCUS發展形勢

5.5.4 CCUS發展現狀

5.5.5 CCUS技術進展

5.5.6 CCUS項目成本

5.5.7 CCUS發展動態

5.5.8 CCUS發展目標

5.6 碳中和愿景的實現路徑

5.6.1 排放路徑

5.6.2 技術路徑

5.6.3 社會路徑

5.7 中國碳中和建設問題和推進策略

5.7.1 實現碳中和任務艱巨

5.7.2 碳中和面臨的主要問題

5.7.3 碳達峰碳中和實現方式

5.7.4 實現碳達峰重點任務

5.7.5 加快各領域深度脫碳

5.7.6 多措并舉推進碳減排

第六章 碳中和對環保行業的影響分析

6.1 環保產業總體發展情況

6.1.1 碳中和下環保行業政策環境

6.1.2 碳中和下環保稅制度的優化

6.1.3 碳中和下環保產業需求分析

6.1.4 碳中和下環保行業投資框架

6.1.5 碳中和下環保產業投資規模

6.1.6 碳中和下環保產業發展挑戰

6.1.7 碳中和下環保產業發展建議

6.1.8 碳中和下環保行業發展前景

6.1.9 碳中和下環保行業投資機會

6.2 碳中和下垃圾處理行業發展分析

6.2.1 碳中和下垃圾分類政策特點

6.2.2 碳中和下垃圾焚燒技術發展

6.2.3 碳中和下垃圾處理企業合作

6.2.4 碳中和對垃圾分類企業的影響

6.2.5 碳中和下垃圾處理對策建議

6.3 碳中和下環境監測行業發展分析

6.3.1 碳中和下環境監測政策環境

6.3.2 碳中和對環境監測的影響

6.3.3 碳中和下環境監測技術創新

6.3.4 碳中和下環境監測企業布局

6.3.5 碳中和下環境監測發展問題

6.3.6 碳中和下環境監測發展前景

6.4 碳中和下污水處理行業發展分析

6.4.1 碳中和下污水處理發展形勢

6.4.2 碳中和下污水處理技術規范

6.4.3 碳中和下污水處理企業布局

6.4.4 碳中和下污水處理技術發展

6.4.5 碳中和目標下污水處理廠轉型

6.4.6 碳中和下污水處理發展對策

6.5 碳中和下污泥處理行業發展分析

6.5.1 碳中和下污泥處理基本概述

6.5.2 碳中和下污泥處理發展背景

6.5.3 污泥處理碳排放核算關鍵要素

6.5.4 污泥主流處理工藝碳排放差異

6.5.5 碳中和下污泥處理發展方向

6.6 碳中和下固廢處理行業發展分析

6.6.1 固廢處理行業政策環境

6.6.2 碳中和下固廢處理發展

6.6.3 固廢平臺聯合助力碳中和

6.6.4 固廢處理行業發展挑戰

6.6.5 推進大宗固廢綜合利用

6.6.6 碳中和下固廢處理策略

6.6.7 碳中和下固廢處理展望

6.7 碳中和下節能減排行業發展分析

6.7.1 碳中和下節能減排的政策環境

6.7.2 節能是實現碳中和最重要手段

6.7.3 碳中和下節能減排的發展現狀

6.7.4 碳中和對節能減排提出的要求

6.7.5 碳中和下推動節能減排的建議

6.8 碳中和下環衛裝備行業發展分析

6.8.1 碳中和對新能源環衛車的影響

6.8.2 碳中和下環衛市場發展現狀

6.8.3 碳中和下環衛裝備發展特點

6.8.4 碳中和下環衛裝備企業發展

6.8.5 碳中和下環衛裝備的發展前景

第七章 碳中和對化工行業的影響分析

7.1 化工行業總體發展情況

7.1.1 碳中和化下工行業政策

7.1.2 化工行業碳排放情況

7.1.3 典型化工產品碳排放

7.1.4 碳中和利好化工行業

7.1.5 碳中和下化工行業發展

7.1.6 化工企業轉型升級趨勢

7.1.7 碳中和下行業發展對策

7.1.8 碳中和下行業發展前景

7.2 碳中和下石化行業發展分析

7.2.1 碳中和下石化行業發展環境

7.2.2 碳中和下石化行業能耗基準

7.2.3 碳中和下石化行業發展形勢

7.2.4 碳中和下石化行業碳排放量

7.2.5 碳中和下石化企業戰略布局

7.2.6 碳中和下石化企業國際經驗

7.2.7 碳中和下石化行業雙控壓力

7.2.8 碳中和下石化行業發展機遇

7.2.9 碳中和下石化行業發展挑戰

7.2.10 碳中和下石化行業發展對策

7.2.11 碳中和下石化行業發展方向

7.3 碳中和下煤化工行業發展分析

7.3.1 煤化工行業碳排放情況

7.3.2 煤化工行業碳中和政策

7.3.3 碳中和下煤化工行業發展

7.3.4 碳中和下煤化工企業布局

7.3.5 碳中和促進企業轉型升級

7.3.6 碳中和推動新工藝技術發展

7.3.7 碳中和下煤化工行業發展問題

7.3.8 碳中和下煤化工行業發展策略

7.3.9 碳中和下煤化工行業發展前景

第八章 碳中和對能源電力行業的影響分析

8.1 碳中和下煤炭行業發展分析

8.1.1 碳中和對煤炭行業的影響

8.1.2 碳中和下煤炭行業發展環境

8.1.3 碳中和下煤炭行業發展形勢

8.1.4 碳中和下煤炭行業發展現狀

8.1.5 碳中和下煤炭企業轉型路徑

8.1.6 碳中和下煤炭行業發展問題

8.1.7 碳中和下煤炭行業政策建議

8.1.8 碳中和下煤炭行業發展策略

8.1.9 碳中和下煤炭行業發展方向

8.2 碳中和下光伏行業發展分析

8.2.1 碳中和下光伏行業政策環境

8.2.2 光伏行業碳中和行動倡議書

8.2.3 碳中和下光伏行業標準體系

8.2.4 碳中和下光伏行業發展現狀

8.2.5 碳中和下光伏行業競爭態勢

8.2.6 碳中和下光伏行業發展問題

8.2.7 碳中和下光伏行業發展策略

8.2.8 碳中和下光伏行業發展前景

8.3 碳中和下風電行業發展分析

8.3.1 碳中和推動風電行業發展

8.3.2 碳中和下風電行業發展現狀

8.3.3 碳中和下風電企業布局動態

8.3.4 碳中和下風電行業發展機遇

8.3.5 碳中和下風電行業發展挑戰

8.3.6 碳中和下風電行業發展對策

8.3.7 碳中和下風電行業發展前景

8.4 碳中和下水電行業發展分析

8.4.1 碳中和下水電行業政策環境

8.4.2 碳中和下水電行業發展狀況

8.4.3 碳中和下水電企業發展狀況

8.4.4 碳中和下水電行業發展挑戰

8.4.5 碳中和下水電行業發展方向

8.5 碳中和下核電發展分析

8.5.1 碳中和下核電行業發展環境

8.5.2 碳中和下核電行業發展狀況

8.5.3 碳中和下核電企業布局情況

8.5.4 碳中和下核電行業技術創新

8.5.5 碳中和下核電行業發展問題

8.5.6 碳中和下核電行業發展對策

8.5.7 碳中和下核電行業發展前景

8.6 碳中和下生物質能發展分析

8.6.1 碳中和下生物質能發展優勢

8.6.2 碳中和下生物質能發展現狀

8.6.3 碳中和下生物質能項目動態

8.6.4 碳中和下生物質能發展機遇

8.6.5 碳中和下生物質能發展問題

8.6.6 碳中和下生物質能發展策略

8.6.7 碳中和下生物質能發展前景

8.7 碳中和下儲能產業發展分析

8.7.1 儲能在“雙碳”中的作用與地位

8.7.2 碳中和下儲能產業發展現狀

8.7.3 碳中和下儲能技術發展狀況

8.7.4 碳中和下儲能企業布局動態

8.7.5 碳中和下儲能發展階段路徑

8.7.6 碳中和下儲能產業發展機遇

8.7.7 碳中和下儲能產業頂層設計

8.8 碳達峰目標導向下可再生能源發展前景

8.8.1 可再生能源發展挑戰

8.8.2 可再生能源發展機遇

8.8.3 可再生能源發展潛力

8.9 碳中和約束下我國中長期能源電力發展展望

8.9.1 中長期能源發展

8.9.2 中長期電力發展

8.9.3 能源電力碳減排貢獻

第九章 碳中和對建材行業的影響分析

9.1 建材行業總體發展情況

9.1.1 建材行業碳中和相關政策

9.1.2 碳中和下建材行業標準化

9.1.3 建材行業總體碳排放情況

9.1.4 國內外低碳建材具體應用

9.1.5 建材企業綠色低碳循環發展

9.1.6 科技創新支撐建材“雙碳”行動

9.1.7 碳中和下建材行業發展建議

9.1.8 碳中和下建材行業發展目標

9.2 碳中和下水泥行業發展分析

9.2.1 水泥行業碳減排政策

9.2.2 水泥行業碳排放情況

9.2.3 水泥行業能耗雙控進展

9.2.4 水泥企業碳減排布局

9.2.5 水泥企業低碳發展路徑

9.2.6 水泥或將優先納入碳交易市場

9.2.7 碳中和對水泥行業的影響分析

9.3 碳中和下玻璃行業發展分析

9.3.1 玻璃綠色發展政策

9.3.2 玻璃行業標準體系

9.3.3 玻璃行業碳排放情況

9.3.4 玻璃行業碳交易市場

9.3.5 玻璃行業碳減排路徑

9.3.6 碳中和對玻璃行業的影響

9.3.7 碳中和下光伏玻璃企業布局

9.4 碳中和下涂料行業發展分析

9.4.1 涂料行業碳排放來源

9.4.2 碳中和下涂料行業政策環境

9.4.3 碳中和下涂料行業轉型變革

9.4.4 碳中和下涂料行業發展態勢

9.4.5 碳中和下涂料企業布局動態

9.4.6 碳中和下涂料行業發展趨勢

第十章 碳中和對汽車行業的影響分析

10.1 汽車行業總體發展情況

10.1.1 汽車行業碳排放情況

10.1.2 汽車行業碳強度分析

10.1.3 汽車行業低碳發展政策

10.1.4 汽車行業低碳發展成果

10.1.5 汽車企業碳中和領域布局

10.1.6 汽車行業碳中和實施路徑

10.1.7 汽車行業實現碳中和必要性

10.1.8 主要經濟體汽車碳中和目標

10.1.9 碳中和汽車產業發展困境

10.1.10 碳中和汽車產業發展對策

10.2 碳中和下新能源汽車行業發展分析

10.2.1 新能源汽車行業總體發展狀況

10.2.2 碳中和下新能源汽車政策支持

10.2.3 碳中和下新能源汽車發展成果

10.2.4 碳中和下新能源汽車企業發展

10.2.5 碳中和下新能源汽車企業產品

10.2.6 碳中和下新能源汽車技術創新

10.2.7 新能源車財政補貼助力碳中和

10.2.8 碳中和下新能源汽車發展挑戰

10.2.9 碳中和下新能源汽車發展對策

10.3 碳中和下動力電池行業發展分析

10.3.1 碳中和下動力電池發展地位

10.3.2 碳中和下動力電池發展成果

10.3.3 碳中和下動力電池企業布局

10.3.4 碳中和下動力電池發展挑戰

10.3.5 碳中和下動力電池發展機遇

10.4 碳中和下汽車報廢行業發展分析

10.4.1 碳中和下汽車報廢回收發展環境

10.4.2 碳中和下汽車報廢行業發展狀況

10.4.3 碳中和下汽車報廢行業市場規模

10.4.4 碳中和下汽車報廢企業競爭格局

10.5 汽車行業實現碳中和的對策及措施

10.5.1 提升傳統汽車節能技術

10.5.2 支持電動汽車產業發展

10.5.3 支持燃料電池產業發展

10.5.4 倡導共享綠色出行方式

10.5.5 優化交通系統助力節能減排

10.5.6 通過數字科技和智能化節能

10.5.7 堅持綠色多樣化能源發展道路

10.5.8 積極發展綠色制造和智能制造

10.6 實現2060年汽車產業碳中和目標“三步走”

10.6.1 碳減排路線

10.6.2 碳減排情景

10.6.3 碳中和階段

第十一章 碳中和對電解鋁行業的影響分析

11.1 碳中和下電解鋁行業發展狀況

11.1.1 電解鋁碳減排政策

11.1.2 電解鋁碳排放情況

11.1.3 電解鋁企業減碳行動路徑

11.1.4 碳中和下電解鋁發展前景

11.1.5 碳中和對供給端的影響

11.1.6 碳中和對需求端的影響

11.1.7 碳中和對成本端的影響

11.1.8 碳中和下電解鋁發展前景

11.2 碳中和下電解鋁行業節能減排路徑分析

11.2.1 供給側改革明確電解鋁產能紅線

11.2.2 水電占比料將提升加速能源轉型

11.2.3 利用循環再生技術帶動再生鋁發展

11.3 碳中和下電解鋁相關企業發展分析

11.3.1 神火股份

11.3.2 云鋁股份

11.3.3 索通發展

11.3.4 順博合金

第十二章 碳中和對鋼鐵行業的影響分析

12.1 碳中和下鋼鐵行業發展狀況

12.1.1 鋼鐵行業轉型必要性

12.1.2 鋼鐵行業碳中和政策

12.1.3 鋼鐵行業碳排放情況

12.1.4 鋼鐵企業碳減排布局

12.1.5 碳中和對鋼鐵行業的影響

12.1.6 鋼鐵行業實現碳中和路徑

12.1.7 碳中和促使行業二次供改

12.1.8 碳中和下行業發展機遇和挑戰

12.2 碳中和下鋼鐵行業供給側改革分析

12.2.1 產能淘汰及兼并重組雙提速

12.2.2 電爐煉鋼比例及廢鋼用量雙提升

12.2.3 綠色鋼企通過碳排放權交易增厚業績

12.3 碳中和下鋼鐵行業技術發展狀況

12.3.1 鋼鐵企業低碳技術布局

12.3.2 鋼鐵綠色低碳技術創新成果

12.3.3 鋼企氫冶金技術研發能力

12.3.4 鋼鐵行業碳減排技術路線

12.3.5 海外鋼企碳減排技術工藝

12.3.6 鋼鐵行業碳減排技術策略

12.4 碳中和下鋼鐵行業發展前景

12.4.1 碳中和下鋼鐵行業金融支持

12.4.2 碳中和下鋼鐵行業發展機遇

12.4.3 碳中和下鋼鐵行業發展前景

12.4.4 碳中和下鋼鐵未來發展重點

12.4.5 碳中和下鋼鐵企業發展規劃

第十三章 碳中和對交通運輸行業的影響分析

13.1 交通運輸行業總體發展情況

13.1.1 交通運輸行業碳排放情況

13.1.2 交通行業碳中和相關政策

13.1.3 碳中和對交通行業的影響

13.1.4 碳中和促交通運輸方式變革

13.1.5 碳中和下國內外企業布局

13.1.6 碳中和下交通運輸業發展對策

13.1.7 碳中和下交通運輸業發展趨勢

13.1.8 碳中和下交通運輸業國際經驗

13.2 碳中和下航空業發展分析

13.2.1 航空業綠色發展政策

13.2.2 航空業碳減排現狀

13.2.3 航空業碳減排實踐

13.2.4 航空業低碳技術

13.2.5 航空企業碳中和布局

13.2.6 航空業碳減排困境

13.2.7 航空業碳減排路徑

13.2.8 航空業碳減排前景

13.3 碳中和下航運業發展分析

13.3.1 航運業碳排放情況

13.3.2 航運業碳中和政策

13.3.3 航運業低碳發展的形勢

13.3.4 碳中和下航運企業布局

13.3.5 碳中和下航運業技術發展

13.3.6 碳中和帶來的機遇和挑戰

13.3.7 碳中和下航運業發展建議

13.3.8 國外航運業碳減排經驗

13.3.9 碳中和引領船舶發展方向

13.4 碳中和下公路和鐵路運輸發展分析

13.4.1 公路運輸減碳政策

13.4.2 公路運輸碳減排情況

13.4.3 公路貨運低碳技術規范

13.4.4 公路運輸減碳發展策略

13.4.5 鐵路運輸碳減排的價值

13.4.6 鐵路運輸低碳發展狀況

13.4.7 鐵路運輸碳減排發展趨勢

13.5 道路交通運輸“雙碳”行動實施路徑

13.5.1 加快貨運結構優化調整

13.5.2 提升道路快速通行能力

13.5.3 推進新能源車輛規模化應用

13.5.4 推動工程建設創新綠色發展

13.5.5 打造公眾綠色低碳出行模式

第十四章 碳中和對金融業的影響分析

14.1 金融業總體發展情況

14.1.1 銀行保險機構相關政策標準

14.1.2 銀行保險機構雙碳戰略布局

14.1.3 金融業支持碳中和國際經驗

14.1.4 碳中和對金融行業的影響分析

14.1.5 碳中和下金融行業發展機遇

14.1.6 碳中和下金融業發展政策建議

14.1.7 碳中和下金融業發展策略對策

14.1.8 碳中和下國外金融業發展經驗

14.2 碳中和下綠色金融發展分析

14.2.1 碳中和下綠色金融發展SWOT分析

14.2.2 碳中和開啟綠色金融發展新篇章

14.2.3 綠色金融助力實現碳達峰碳中和

14.2.4 碳中和目標下綠色金融發展態勢

14.2.5 碳中和目標下綠色金融發展成果

14.2.6 碳中和下綠色普惠金融先行探索

14.2.7 碳中和目標下綠色金融發展問題

14.2.8 碳中和目標下綠色金融發展對策

14.3 碳中和下銀行發展分析

14.3.1 碳中和下銀行布局動態

14.3.2 碳中和下銀行發展機遇

14.3.3 碳中和下銀行發展挑戰

14.3.4 碳中和下銀行發展舉措

14.3.5 碳中和對銀行業的影響

14.3.6 國內銀行碳中和戰略實踐

14.3.7 郵儲銀行低碳轉型實踐

14.3.8 商業銀行低碳轉型路徑

14.4 碳中和目標對我國金融體系的潛在影響

14.4.1 影響金融市場制度環境

14.4.2 影響金融部門資產配置

14.4.3 對金融風險的潛在影響

第十五章 2022-2024年碳交易市場運行狀況

15.1 2022-2024年中國碳交易市場總體分析

15.1.1 碳交易市場機理概述

15.1.2 碳交易市場發展歷程

15.1.3 碳交易市場發展環境

15.1.4 碳交易市場建設進展

15.1.5 碳交易市場成交規模

15.1.6 碳交易市場區域布局

15.1.7 碳中和下碳交易市場配額

15.1.8 碳市場驅動碳中和愿景實現

15.1.9 碳中和下碳市場面臨的挑戰

15.1.10 碳中和下碳市場的發展對策

15.2 2022-2024年中國碳金融發展分析

15.2.1 碳金融市場發展現狀

15.2.2 碳金融市場發展特點

15.2.3 我國碳金融市場發展對策

15.2.4 金融機構碳金融業務案例

15.2.5 碳中和下企業在碳金融的布局

15.2.6 推進碳金融助力實現碳中和目標

15.2.7 碳中和下碳金融發展機遇和挑戰

15.3 2022-2024年中國林業碳匯市場發展分析

15.3.1 林業碳匯項目減排作用

15.3.2 林業碳匯市場需求潛力

15.3.3 林業碳匯市場發展現狀

15.3.4 碳中和對林業碳匯的影響

15.3.5 碳中和下林業碳匯發展動態

15.3.6 企業參與林業碳匯項目路徑

15.3.7 我國林業碳匯政策機遇

15.4 碳中和下碳交易市場發展前景

15.4.1 碳交易市場法制化規范化

15.4.2 “區塊鏈+碳交易”技術創新

15.4.3 “十四五”碳市場發展前景

第十六章 2022-2024年國內外企業碳中和布局情況

16.1 國際公司

16.1.1 谷歌

16.1.2 蘋果

16.1.3 安永

16.1.4 微軟

16.1.5 高盛

16.1.6 匯豐

16.1.7 亞馬遜

16.1.8 通用汽車

16.1.9 花旗集團

16.2 國內科技巨頭

16.2.1 騰訊

16.2.2 華為

16.2.3 百度

16.2.4 阿里巴巴

16.3 國內石化企業

16.3.1 中國石油

16.3.2 中國石化

16.3.3 中國海油

16.4 國內鋼鐵企業

16.4.1 中國寶武

16.4.2 河鋼集團

16.4.3 鞍鋼集團

16.4.4 包鋼集團

16.5 國內能源電力企業

16.5.1 大唐集團

16.5.2 華電集團

16.5.3 國家電投

16.5.4 三峽集團

16.5.5 哈電集團

16.5.6 東方電氣

16.6 國家電網公司

16.6.1 電網公司能源電力轉型實踐

16.6.2 電網公司能源電力轉型路徑

16.6.3 國家電網公司行動方案發布

16.6.4 碳中和下國家電網公司發展狀況

16.6.5 碳中和對公司的機遇和挑戰

第十七章 2022-2024年碳中和目標下投資機會分析

17.1 全球碳中和投資狀況

17.1.1 投資風向轉變

17.1.2 投資現狀分析

17.1.3 機構投資布局

17.2 中國碳中和投資現狀分析

17.2.1 碳中和投資背景

17.2.2 碳中和投資規模

17.2.3 碳中和基金投資

17.2.4 碳中和投資領域

17.2.5 碳中和投資動態

17.2.6 碳中和投資問題

17.3 中國碳中和投資前景分析

17.3.1 碳中和投資機會

17.3.2 碳中和投資主線

17.3.3 碳中和投資前景

第十八章 中投顧問對2024-2028年中國碳中和發展趨勢和前景預測

18.1 碳中和戰略推進前景

18.1.1 碳中和戰略機遇

18.1.2 碳中和戰略規劃

18.1.3 碳中和發展方向

18.1.4 新能源助力碳中和

18.2 “十四五”碳排放目標

18.2.1 能源和碳排放整體目標

18.2.2 能源與電力行業

18.2.3 交通、建筑與工業

18.2.4 大氣污染防控和協同治理

18.3 2060年中國碳中和目標機遇與挑戰

18.3.1 2060年碳中和路徑

18.3.2 2060年能源供給體系

18.3.3 2060碳中和機遇與挑戰

產業投資與產業發展服務一體化解決方案專家。掃一掃立即關注。

多維度的產業研究和分析,把握未來發展機會。掃碼關注,獲取前沿行業報告。